Ursprünglich war es ein Dorf. Dann kam der Hafen und die Industrialisierung, die Bauern verkauften ihr Land und wurden reich. Sie bauten sich kleine „Villen“, die sie sich in der Stadt abgeschaut hatten. In unmittelbarer Nachbarschaft stand dann noch das alte Haus des Landarbeiters, der inzwischen von der Abfuhr der Fäkalien aus den Häusern der neu zugezogenen Waller lebte.

Ursprünglich war es ein Dorf. Dann kam der Hafen und die Industrialisierung, die Bauern verkauften ihr Land und wurden reich. Sie bauten sich kleine „Villen“, die sie sich in der Stadt abgeschaut hatten. In unmittelbarer Nachbarschaft stand dann noch das alte Haus des Landarbeiters, der inzwischen von der Abfuhr der Fäkalien aus den Häusern der neu zugezogenen Waller lebte.

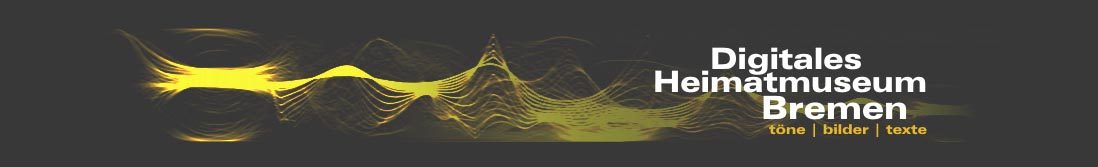

Alter Feldweg und neue Chaussee

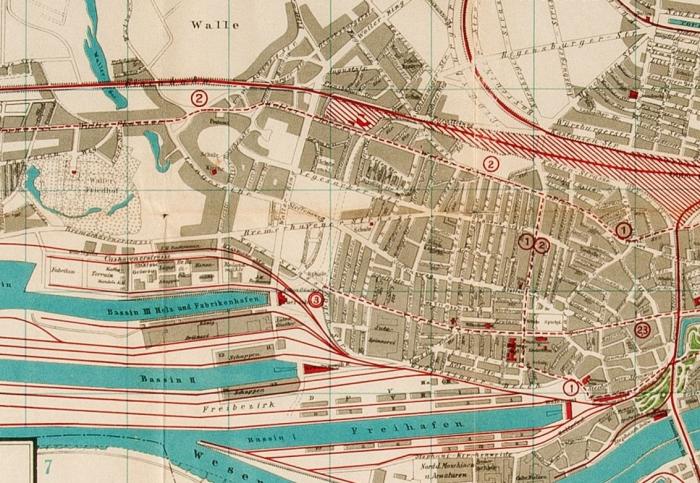

Noch um 1800 liegt das Dorf Walle weit draußen vor der Stadt. Die Karte zeigt den alten Feldweg zur Stadt, der Steffensweg – ausgehend von der Stephanikirche – führte direkt zur Waller Kirche. Auf der ganzen Strecke standen nur ganz wenige Häuser an dem ungepflasterten Weg.

Noch um 1800 liegt das Dorf Walle weit draußen vor der Stadt. Die Karte zeigt den alten Feldweg zur Stadt, der Steffensweg – ausgehend von der Stephanikirche – führte direkt zur Waller Kirche. Auf der ganzen Strecke standen nur ganz wenige Häuser an dem ungepflasterten Weg.

Die Wege im Dorf sind noch heute auf dem Stadtplan zu finden, Lange Reihe, Brink-, August- und Osterfeuerberger Straße. Doch die nach französischem Vorbild erbaute neue Chaussee, im Plan noch gestrichelt eingezeichnet, sollte das alte Dorf ab 1822 trennen. Diese neue „Schnellstraße“ war kein Holperweg mehr und stellte eine Verbindung zur Lesum in Burg her. Damit sollten die mit dem Schiff ankommenden Waren „per Express“ nach Bremen gelangen. Erst bis in den „Vorhafen“ Vegesack, dann über die Lesum nach Burg und schließlich über die neue Chaussee in die Bremer Speicher.

Als sich diese neue Zeit ankündigte, gab es im alten Walle zwei Personen, die sich von der bäuerlichen Gesellschaft deutlich abhoben: der Pastor und der Gutsbesitzer „zu Walle“.

Kirche und Pastor

Es sollte bis 1524 dauern, bis die Waller eine eigene Kirche bekamen. Jahrhunderte führte der Kirchweg der Waller Bauern nach St. Stephani, später nach St. Michaelis im näher gelegenen Utbremen. Mit dem Pastor zog ein gebildeter Mann ins Dorf, der eine Universität besucht und Theologie studiert hatte. Seine Kirche bildete den kulturellen Mittelpunkt des dörflichen Lebens, hier versammelten sich die Waller zu allen hohen Festen, zu Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen; regelmäßig rief die Glocke zum sonntäglichen Kirchgang. Doch nicht nur das: Der Pastor war auch verantwortlich für die Dorfschule und den lange Zeit kärglich besoldeten Schulmann. Daneben hatte er bis 1844 eine lästige Pflicht zu erfüllen. Der Senat verlangte von ihm, alle Verordnungen des „Hochwohlweisen Senats“ zu verkünden. Stand eine Deichschau an, erfuhren das die Waller im Gotteshaus. Ein Bremer Geistlicher klagte, dass es „unziemlich sei, die Kanzel wie ein Wochenblatt zu gebrauchen. Wie dem Pastor dabei zu Muthe gewesen, welcher eben vom Höchsten geredet, ist leicht zu ermessen.“

Es sollte bis 1524 dauern, bis die Waller eine eigene Kirche bekamen. Jahrhunderte führte der Kirchweg der Waller Bauern nach St. Stephani, später nach St. Michaelis im näher gelegenen Utbremen. Mit dem Pastor zog ein gebildeter Mann ins Dorf, der eine Universität besucht und Theologie studiert hatte. Seine Kirche bildete den kulturellen Mittelpunkt des dörflichen Lebens, hier versammelten sich die Waller zu allen hohen Festen, zu Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen; regelmäßig rief die Glocke zum sonntäglichen Kirchgang. Doch nicht nur das: Der Pastor war auch verantwortlich für die Dorfschule und den lange Zeit kärglich besoldeten Schulmann. Daneben hatte er bis 1844 eine lästige Pflicht zu erfüllen. Der Senat verlangte von ihm, alle Verordnungen des „Hochwohlweisen Senats“ zu verkünden. Stand eine Deichschau an, erfuhren das die Waller im Gotteshaus. Ein Bremer Geistlicher klagte, dass es „unziemlich sei, die Kanzel wie ein Wochenblatt zu gebrauchen. Wie dem Pastor dabei zu Muthe gewesen, welcher eben vom Höchsten geredet, ist leicht zu ermessen.“

Das Gut am Dorfrand – Herrschaften, Fabrikanten und ein Volkspark

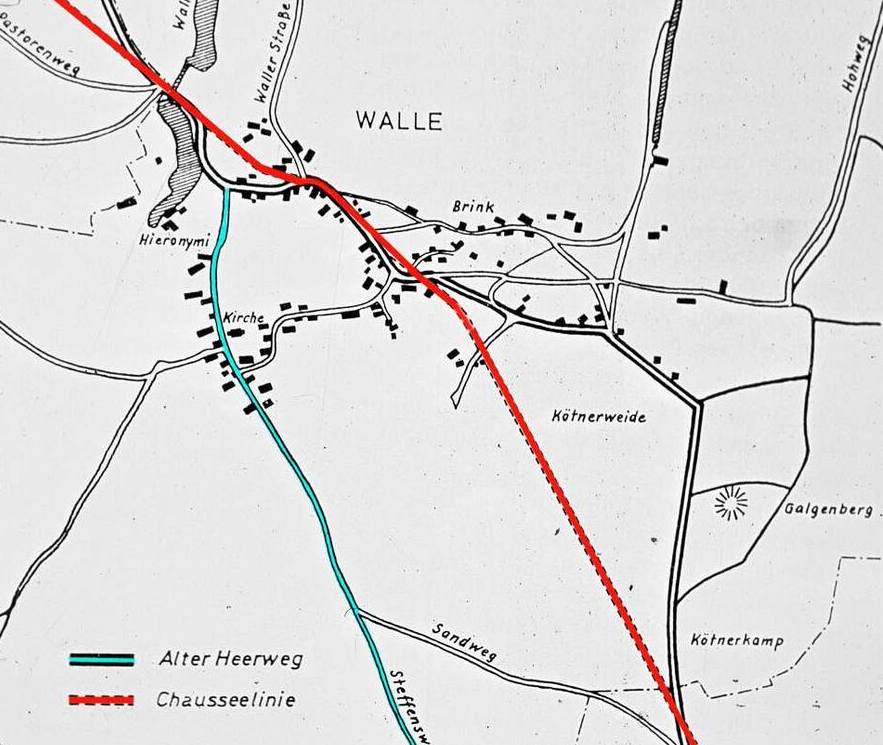

Gelände vom ehemaligen Gut Walle, angrenzend der Friedhof, 1920er Jahre

Gelände vom ehemaligen Gut Walle, angrenzend der Friedhof, 1920er Jahre

Nicht weit von der Kirche befand sich ein Gutshof. Stand der Pastor für das Seelenheil seiner Gemeinde, stellte der Besitzer des Guts eine weltliche Macht dar. Hier residierten in bunter Reihe Dienstmannen des Erzbischofs, Ritter, Dom- und Ratsherren oder Vögte, so hießen die Richter im Landgebiet. Einen jener Besitzer, Ritter Rasch, ehrten die Waller später mit einer nach ihm benannten Straße, immerhin sorgte er auch für eine kuriose Geschichte des Waller Kirchturms. Mitte des 17. Jahrhunderts verbürgerlichte das Gut, der Fabrikant Peter Ronstorf nutzte das Gut für eine Leinenbandfabrik, die ausgedehnten Rasenflächen des Parks boten beste Möglichkeiten zur Bleiche. Zweihundert Jahre später kaufte ein Mitglied der Bremer Kaufmannsfamilie Achelis das Anwesen und verwandelte es in seinen privaten Landsitz mit Park und Seenlandschaft. Die alte Wasserburg verschwand und an ihrer Stelle entstand einer Gründerzeitvilla des 19. Jahrhunderts.

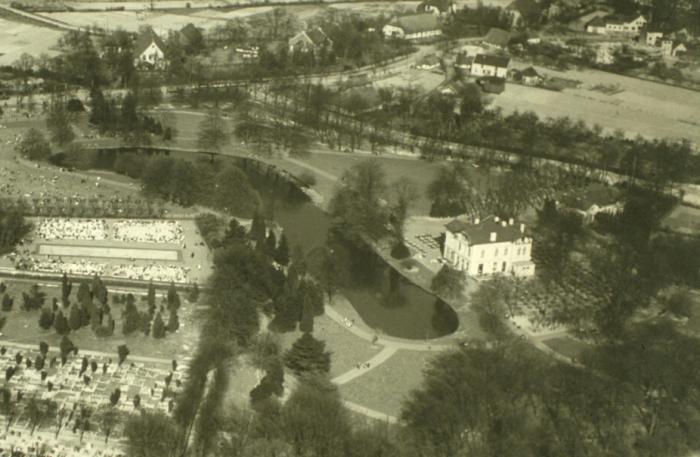

Hafenlandschaft statt Viehweiden

So begannen um 1870 die Planungen zu einem neuen Hafengebiet auf dem Gelände der Stephanikirchenweide vor der westlichen Altstadt. Die Karte lässt erahnen, wie das Dörfchen Walle bald in den Sog der Industrialisierung geraten würde.

So begannen um 1870 die Planungen zu einem neuen Hafengebiet auf dem Gelände der Stephanikirchenweide vor der westlichen Altstadt. Die Karte lässt erahnen, wie das Dörfchen Walle bald in den Sog der Industrialisierung geraten würde.

Hier, am Weserufer vor dem Stephaniquartier, hatte sich Mitte des 10. Jahrhunderts die erste Bremer Industrielandschaft entwickelt. Carsten Waltjen gründete eine Eisengießerei und Maschinenfabrik. In unmittelbarer Nachbarschaft hatte der 1857 gegründete Norddeutsche Lloyd seine Reparaturwerkstätten angesiedelt und acht Jahre später begann an gleicher Stelle der Kaufmann Korff seine ungewöhnliche Karriere. Im Gegensatz zu den traditionellen Bremer Handelsgütern hatte er sich für Petroleum und Öl entschieden.

Nicht zufällig war das „Project“ einer neuen Bremer Hafenanlage also auf der Stephanikirchenweide geplant. Am Ende eines langen „Canals“ sollte ein winziges Hafenbecken entstehen. Ein Jahrzehnt später entschied sich der Bremer Senat allerdings für eine viel radikalere Lösung. Durch die Unterweserkorrektion wurde die Weser auch für große Pötte wieder schiffbar, und was hier als Kanal gedacht war, sollte zu einem Hafenbecken bisher unbekannter Größe werden: dem „Freihafen“.

„Freihafen“ und Industrialisierung

Mit dem Bremer Freihafen entstand eine „Sonderwirtschaftszone“ des Deutschen Reichs. Bis dahin war ganz Bremen ein solches Gebiet. Nach der Reichsgründung von 1871 hatte sich Bremen, wie auch Hamburg, aufgrund seiner Hafenfunktion ein Stückchen Kleinstaaterei bewahrt. Bis 1888 war für jede über die Bremer Landesgrenze „exportierte“ Ware immer Zoll zu zahlen. Das behinderte die Industrialisierung, denn jede Weiterverarbeitung zum Beispiel von Baumwolle bedeutete einen Wertzuwachs und damit einen höheren Zoll. Deshalb bauten die ersten Bremer Textilindustriellen ihre Fabriken außerhalb Bremens, die Nordwolle im Delmenhorst oder die Blumenthaler Wollkämmerei im ebenfalls noch preußischen Blumenthal.

In Bremen gaben die Interessen des Handelskapital den Ton an, die gewerblichen Interessen standen erst an zweiter Stelle. Den Kaufleuten ging es um den ungehinderten Warentransport in der Stadt – und um ihre alten Speicher in der Innenstadt . Die standen noch immer in Nähe der Schlachte, auch wenn hier kaum noch etwas umgeschlagen wurde. Mit der Sonderzone „Freihafen“ lagen die Speicher auf einen Schlag jenseits der Zollgrenze. Der Reichstagsabgeordnete Mosle, der in Berlin die Verhandlungen über den Freihafen und die neuen Zollgrenzen geführt hatte, fiel bei der Mehrheit der Bremer Kaufleute in Ungnade und mußte seine politische Karriere beenden.

Gegen diese beharrenden Kräfte hatte sich der Senat gleichzeitig für die riesige Investition in das gigantische Bauvorhaben der „Weserkorrektion“ entschieden. Die großen Schiffe sollten nach Bremen kommen. Das Ende des alten Dorfes Walle war unausweichlich. Auch in Bremen begann jetzt das Zeitalter der Industrialisierung, im Bremer Westen sollte das neue ökonomische Kernland der Hansestadt entstehen.

Die „Jute“ – Das Dorf wird Vorstadt

Die Waller Jutefabrik an der Nordstrasse, im Hintergrund der neue Hafen

Die Waller Jutefabrik an der Nordstrasse, im Hintergrund der neue Hafen

1888 war der Freihafen gerade fertiggestellt, da nahm auch schon die erste Textilfabrik auf Bremer Gebiet ihre Produktion auf – die „Jute Spinnerei- und Weberei AG Bremen“. Mit bis zu 3000 Beschäftigten in ihren besten Tagen gehörte sie zu den größten Industrieunternehmen der Stadt. Ihr Standort, einen Steinwurf vom Hafen, lag günstig. Sie bekam ihren Rohstoff auf kürzestem Weg. Rund um die Fabrik erstreckte sich noch Ackerland, doch mit der „Jute“ entstanden zugleich neue Arbeitersiedlungen, die „Neue Welt“ des Industriezeitalters. Es war harte Arbeit [![]() ], als Beschäftigte kamen viele Migranten aus Böhmen, Galizien oder Polen. Und es gab Spannungen, die Migranten aus dem Osten brachten ihren katholischen Glauben ins protestantische Bremen mit. Noch in den 1930er Jahren bestand eine Kluft [

], als Beschäftigte kamen viele Migranten aus Böhmen, Galizien oder Polen. Und es gab Spannungen, die Migranten aus dem Osten brachten ihren katholischen Glauben ins protestantische Bremen mit. Noch in den 1930er Jahren bestand eine Kluft [![]() ] zwischen eingewanderten Jutearbeitern, die in den Fabrikwohnungen der Jute lebten und den Bewohnern der Nachbarstraßen.

] zwischen eingewanderten Jutearbeitern, die in den Fabrikwohnungen der Jute lebten und den Bewohnern der Nachbarstraßen.

Diese Fabrik lag wie auch später andere Firmen auf Waller Ländereien, deshalb war das Dorf weiter zuständig für alle damit verbundenen Kosten, für neue Schulhäuser und auch für die Gehälter der Lehrer, welche die Kinder der Neuankömmlinge unterrichten sollten. Die Werksaufnahme rechts zeigt den Kindergarten der „Jute“. Im Bremer Westen entstand ein junger Stadtteil. Der Haushalt der Gemeinde des alten Dorfs war binnen kurzem hoffnungslos verschuldet. Dazu kamen noch neue Ausgaben für die „Armenpflege“, die Fabrikarbeit nährte nicht jeden. Die Schulden stiegen sprunghaft. Die 16 Großbauern, sie allein hatten aufgrund ihrer Hofgröße das Sagen und trugen den Löwenanteil der dörflichen Steuerlast, wollten und konnten nicht mehr Dorf sein. Sie stellten den Antrag auf Auflösung der politischen Gemeinde Walle und beantragten die Eingemeindung ins Stadtgebiet. 1902 stimmte der Senat zu. Die Großbauern verschwanden in der Bevölkerung. Doch der Landverkauf für Hafenflächen und Industrie hatte sie reich gemacht. Aus der Landgemeinde wurde „Vorstadt“.

Diese Fabrik lag wie auch später andere Firmen auf Waller Ländereien, deshalb war das Dorf weiter zuständig für alle damit verbundenen Kosten, für neue Schulhäuser und auch für die Gehälter der Lehrer, welche die Kinder der Neuankömmlinge unterrichten sollten. Die Werksaufnahme rechts zeigt den Kindergarten der „Jute“. Im Bremer Westen entstand ein junger Stadtteil. Der Haushalt der Gemeinde des alten Dorfs war binnen kurzem hoffnungslos verschuldet. Dazu kamen noch neue Ausgaben für die „Armenpflege“, die Fabrikarbeit nährte nicht jeden. Die Schulden stiegen sprunghaft. Die 16 Großbauern, sie allein hatten aufgrund ihrer Hofgröße das Sagen und trugen den Löwenanteil der dörflichen Steuerlast, wollten und konnten nicht mehr Dorf sein. Sie stellten den Antrag auf Auflösung der politischen Gemeinde Walle und beantragten die Eingemeindung ins Stadtgebiet. 1902 stimmte der Senat zu. Die Großbauern verschwanden in der Bevölkerung. Doch der Landverkauf für Hafenflächen und Industrie hatte sie reich gemacht. Aus der Landgemeinde wurde „Vorstadt“.

Landwirt Hermann Rathjen mit Familie, Villenbesitzer in der Ritter-Raschen Straße, 1916. Der Matrosenanzug, Ausdruck der Anteilnahme an der kaiserlichen Flottenpolitik und Uniform verweisen auf das Aufnahmedatum.

Landwirt Hermann Rathjen mit Familie, Villenbesitzer in der Ritter-Raschen Straße, 1916. Der Matrosenanzug, Ausdruck der Anteilnahme an der kaiserlichen Flottenpolitik und Uniform verweisen auf das Aufnahmedatum.

Das „Heimatviertel“

Die Vorstadt wuchs rapide: Ein Bauunternehmer kaufte einen Acker, legte eine Straße an und bebaute die Straße in einem Zug mit der Miniaturausgabe des Bremer Hauses. In der Regel nur ein Stockwerk, zahlreiche Nebenstraßen der Vorstädte sahen aus wie auf dem Foto. Dieses Bild zeigt die 1889 fertiggestellte Heimatstrasse in der Bauphase. Sie war aber zugleich Teil einer besonderen Siedlung.

Hier baute kein Bauunternehmer oder Maurerbetrieb, dies war ein Unternehmen des zwei Jahre zuvorgegründeten „Gemeinnützigen Bremer Bauvereins“. Der hatte sich den Bau kostengünstiger Häuser für die zuziehenden Arbeiter auf die Fahne geschrieben. Wie auch in anderen Bremer Straßen konnte das Haus nach der Einzahlung einer Grundsumme per Mietkauf erworben werden. 20 Jahre nach Gründung des Bauvereins war über ein Drittel seiner fast 600 Häuser in das Eigentum der Bewohner übergegangen. Auch das „Zietenviertel“ hinter der Immanuelkirche ist ein Werk des „Bauvereins“. Aber nicht für jeden einfachen Arbeiter war der Grundpreis der Häuser erschwinglich. Hier kauften sich überwiegend Facharbeiter ein, doch neben Schlossern oder Kranführern des Hafens verzeichnen die alten Adressbücher auch zahlreiche „Arbeitsmänner“, also Ungelernte, unter den Bewohnern des Viertels.

Ein Spaziergang durch Walle, 1920

Dreißig Jahre nach dem Bau des Freihafens war eine ganz neue Stadtlandschaft entstanden. Entlang der Waller Heerstraße hatte die Stadt das alte Dorf erreicht, doch noch gab es unbebaute Flächen. Zwei neue Hafenbecken waren fertiggestellt und zwei Straßenbahnlinien erschlossen das neue Stadtgebiet. Die neue Bahnlinie hatte die Trennung des Dorfes weiter zementiert. Wo die Waller Chaussee nur auf einer kleinen Aufschüttung lief, teilte der Bahndamm das alte Dorf nun endgültig. Nur noch drei Tunnel führten in das Gebiet rechts der Bahn, das jetzt den Namen Osterfeuerberg erhielt. Dafür gab es jetzt eine Bahnstation, die jedoch den althergebrachten Namen behielt: Walle. Das Gesicht des Stadtteils war jetzt geprägt von der Straßenbahn, neuen Geschäften, Gaststätten, Vereinen, Schulen, einer neuen Kirche und einem Park.

Folgen Sie uns auf dem Weg in die neue Stadtlandschaft, in sechs Abschnitten.

Das Wahrzeichen einer „Neuen Zeit“ – Die neue Vorstadt brauchte eine neue Infrastruktur. Der Brunnen im Dorf war Vergangenheit. 1907 entstand in der Breslauer Straße, heute Karl Peters Straße, eine zentrale Wasserversorgung für die wachsende Waller Bevölkerung. Bis dahin nahmen die Waller den Eimer in die Hand und besorgten sich das kostbare Nass von der Pumpe an der Straßenecke. Mit dem Wasserturm wurde alles anders. Jetzt gab der Senat sogar Gelder an die Hausbesitzer aus, damit sie sich – nicht nur in Walle – den Umbau für die Wasserstelle im Haus erlauben konnte. Damit war zugleich die Versorgung mit einwandfreiem Wasser gesichert, frühere Untersuchungen hatten nicht selten eine zweifelhafte Qualität des Brunnenwassers festgestellt. Ab 1907 blickten die Waller stolz auf ihren Wasserturm, mit über 60 Meter Höhe war er weithin sichtbar zum Wahrzeichen des Stadtteils geworden. Und so verschickte man gerne eine Postkarte mit dem Symbol des Fortschritts, dem seinerzeit größten Wasserturm Europas.

Das Wahrzeichen einer „Neuen Zeit“ – Die neue Vorstadt brauchte eine neue Infrastruktur. Der Brunnen im Dorf war Vergangenheit. 1907 entstand in der Breslauer Straße, heute Karl Peters Straße, eine zentrale Wasserversorgung für die wachsende Waller Bevölkerung. Bis dahin nahmen die Waller den Eimer in die Hand und besorgten sich das kostbare Nass von der Pumpe an der Straßenecke. Mit dem Wasserturm wurde alles anders. Jetzt gab der Senat sogar Gelder an die Hausbesitzer aus, damit sie sich – nicht nur in Walle – den Umbau für die Wasserstelle im Haus erlauben konnte. Damit war zugleich die Versorgung mit einwandfreiem Wasser gesichert, frühere Untersuchungen hatten nicht selten eine zweifelhafte Qualität des Brunnenwassers festgestellt. Ab 1907 blickten die Waller stolz auf ihren Wasserturm, mit über 60 Meter Höhe war er weithin sichtbar zum Wahrzeichen des Stadtteils geworden. Und so verschickte man gerne eine Postkarte mit dem Symbol des Fortschritts, dem seinerzeit größten Wasserturm Europas.

Geschäfte – Der neue Stadtteil musste versorgt werden. Die zahlenstarke Kundschaft zog Kolonialwarenhändler, Schlachter, Textilhändler und andere Branchen an. an. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Minigeschäfte wie der kleine Zigarrenladen im Souterrain. Hier führte nicht selten die Ehefrau eines Arbeiters die Geschäfte und sorgte für Zuverdienst. An der Nordstraße, im Steffensweg oder an der Heerstraße, reihte sich Laden an Laden. Und es gab unzählige Eckläden für den täglichen Bedarf, heute sind sie fast alle verschwunden.

Geschäfte – Der neue Stadtteil musste versorgt werden. Die zahlenstarke Kundschaft zog Kolonialwarenhändler, Schlachter, Textilhändler und andere Branchen an. an. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Minigeschäfte wie der kleine Zigarrenladen im Souterrain. Hier führte nicht selten die Ehefrau eines Arbeiters die Geschäfte und sorgte für Zuverdienst. An der Nordstraße, im Steffensweg oder an der Heerstraße, reihte sich Laden an Laden. Und es gab unzählige Eckläden für den täglichen Bedarf, heute sind sie fast alle verschwunden.

Schulen – Eine Schule nach der anderen entstand im Stadtteil, im klassischen wilhelminischen Backsteinstil. Nach 1918 zog in etliche der ehemals kaiserlichen Anstalten ein neuer Geist ein. Die „Reformschulen“ entwickelten eine Pädagogik „vom Kinde aus“. Die Lehrer machten den Alltag im Arbeiterhaushalt zum Thema und setzen eine neue Lust am Lernen frei. Zum Unmut der noch immer kaiserlich gesonnenen Schulbürokratie.

Schulen – Eine Schule nach der anderen entstand im Stadtteil, im klassischen wilhelminischen Backsteinstil. Nach 1918 zog in etliche der ehemals kaiserlichen Anstalten ein neuer Geist ein. Die „Reformschulen“ entwickelten eine Pädagogik „vom Kinde aus“. Die Lehrer machten den Alltag im Arbeiterhaushalt zum Thema und setzen eine neue Lust am Lernen frei. Zum Unmut der noch immer kaiserlich gesonnenen Schulbürokratie.

Straßenkinder -Die Bremer Vororte waren kinderreich, und der Spielplatz war die Straße. Da Fotoapparate für die Arbeiterfamilien unerschwinglich waren zogen Straßenfotografen durch die Vorstädte und trommelten die Kinder für eine Aufnahme zusammen. Später zogen sie mit den Abzügen von Tür zu Tür und verkauften den Eltern ein Foto ihrer Kinder im Kreis der Spielkameraden.

Straßenkinder -Die Bremer Vororte waren kinderreich, und der Spielplatz war die Straße. Da Fotoapparate für die Arbeiterfamilien unerschwinglich waren zogen Straßenfotografen durch die Vorstädte und trommelten die Kinder für eine Aufnahme zusammen. Später zogen sie mit den Abzügen von Tür zu Tür und verkauften den Eltern ein Foto ihrer Kinder im Kreis der Spielkameraden.

Immanuel – Eine neue Kirchengemeinde

Immanuel – Eine neue Kirchengemeinde

Sie kam ganz bescheiden daher, die 1899 neu erbaute Kirchengemeinde in der Elisabethstraße. Kein Kirchturm behauptete, ein neuer Mittelpunkt in der Vorstadt zu sein, der First des Baus überragte kaum die Dächer der Straßenzeile, allein die hohen Fenster und der Aufbau für die Glocke gaben einen Hinweis, dass dies ein kirchlicher Ort war. Hier wurde nicht von der Kanzel herab gepredigt, der Pastor sammelte seine Gemeinde in verschiedenen „Vereinen“. Ein pragmatisches Vorgehen, denn in dem Arbeiterstadtteil traf die Kirche auf ganz andere Verhältnisse als in der Muttergemeinde St. Stephani.

Ein städtischer Friedhof – Sprunghaft war die Bevölkerung angewachsen, und damit die Zahl der Toten. Der Platz auf dem Kirchfriedhof reichte nicht aus, auch in Walle. Jetzt übernahm die Stadt die Regie für die Bestattung der Verstorbenen. 1875 gestaltete ein Landschaftsarchitekte den Waller Friedhof. Die letzte Ruhestätte wanderte von der Kirche in eine Parkanlage.

Ein städtischer Friedhof – Sprunghaft war die Bevölkerung angewachsen, und damit die Zahl der Toten. Der Platz auf dem Kirchfriedhof reichte nicht aus, auch in Walle. Jetzt übernahm die Stadt die Regie für die Bestattung der Verstorbenen. 1875 gestaltete ein Landschaftsarchitekte den Waller Friedhof. Die letzte Ruhestätte wanderte von der Kirche in eine Parkanlage.

Ein „Bürgerpark“ für Walle – Nach dem Ende des 1. Weltkriegs lag der Landsitz von Achelis auf dem alten Gutsgelände brach. Die Stadt verwandelte das ehemalige Privatgrundstück in den „Waller Park“. Am See entstand ein Strandbad und in die alte Villa zog das „Waller Parkhaus“ ein, hier fanden Vorträge und Filmvorführungen statt, draußen gab es Spielplätze für die Kinder. Damit bekam der Westen ein Erholungsgelände, eine Miniatur des althergebrachten „Bürgerparks“.

Ein „Bürgerpark“ für Walle – Nach dem Ende des 1. Weltkriegs lag der Landsitz von Achelis auf dem alten Gutsgelände brach. Die Stadt verwandelte das ehemalige Privatgrundstück in den „Waller Park“. Am See entstand ein Strandbad und in die alte Villa zog das „Waller Parkhaus“ ein, hier fanden Vorträge und Filmvorführungen statt, draußen gab es Spielplätze für die Kinder. Damit bekam der Westen ein Erholungsgelände, eine Miniatur des althergebrachten „Bürgerparks“.

Die letzten Tage der Republik

Als sich das Ende der Weimarer Republik ankündigte, drei Tage nach dem Reichstagsbrand und kurz vor der letzten Reichstagswahl am 5. März 1933, setzten die Nazis ein letztes Zeichen, wes Geistes Kind sie waren. Sie wollten demonstrieren, dass sie jetzt auch im traditionell „roten“ Westen die Macht auf den Straßen übernommen hatten.

Noch bei der letzten Reichstagswahl im März 1933 bekamen SPD und KPD in Gröpelingen fast drei Viertel der abgegebenen Stimmen, dabei betrug der Stimmenvorsprung der Sozialdemokraten vor den Kommunisten nur circa 100 Stimmen. In Walle, Wahlbezirk Vegesacker Straße, lagen die Verhältnisse etwas anders. Hier bekam die SPD 577, die KPD 354 Stimmen, doch die NSDAP lag hier inzwischen mit 19 Stimmen vor den Kommunisten.

Demonstration des Reichsbanner in Gröpelingen, mit den Farben der Republik

Demonstration des Reichsbanner in Gröpelingen, mit den Farben der Republik

Nach der letzten öffentlichen Rede eines SPD-Reichtagsabgeordneten am 1. März zogen SPD-Anhänger durch die Waller Heerstraße nach Hause. Auch zahlreiche Leute vom „Reichsbanner“, einer SPD-nahen Organisation, gegründet zum Schutz der Republik und vor Schlägertrupps. Dabei passierten sie in Höhe der Helgoländer Straße den Laden des Fahrradhändlers Löblich, einem SS-Mann. Gegenüber zechten in einer Kneipe weitere SS-Männer, plötzlich eröffneten sie das Feuer auf die Passanten. Luise Nordhold, aufgewachsen in einer ur-sozialdemokratischen Gröpelinger Familie, erinnert sich, sie sei „nur noch gerannt“- bis in die Lindenhofstraße!

Drei Reichsbannerleute wurden von den Schüssen getroffen , der Bauarbeiter Johann Lücke starb an den Folgen eines Bauchschusses. Darauf gab es, am Vorabend des Faschismus, noch zwei große Demonstrationen. 30 000 protestierten auf dem Spielplatz an der Nordstraße. Nach der Aufbahrung des Leichnams von Johann Lücke im Volkshaus kamen noch einmal 15 000 Menschen zur Beerdigung. Und das ohne jeglichen Hinweis in einer Zeitung. Die KPD-Zeitung war schon seit dem Februar verboten und auch das sozialdemokratische „Bremer Volksblatt“ konnte seit zwei Tagen nicht mehr erscheinen. Es war eine letzte Manifestationder Bremer Arbeiterbewegung, der schlimmste Terror gegen ihre Organisationen und Vertreter sollte noch folgen.

Die Jahre des Schreckens

Allgegenwärtig sind die Schrecken der Bombennächte, die Stadtlandschaft erzählt davon. Von der Altstadt bis zur Elisabethstraße ließ der Bombenteppich vom August 1944 nur wenig stehen.

Unsichtbar und weniger in der Erinnerung sind die anderen Spuren, welche die zwölfjährige Geschichte des „1000jährigen Reichs“ im Bremer Westen hinterließ. Wer kennt die Geschichte der Immanuel-Gemeinde, die sich der nationalsozialistischen Einvernahme widersetzte? Wer weiß, dass der Waller Park und das „Volkshaus“ der Gewerkschaften von den Nazis umbenannt wurden, nach dem in den Straßenkämpfen vor 1933 getöteten NS-Mann Wilhelm Decker. Eine symbolische Demütigung der bis dahin im Bremer Westen tonangebenden Linken. Vielleicht muss man es nicht wissen. Wer kennt die Orte der Waller Zwangsarbeiterlager? Vergessen sind die Schicksale der Vielen, die in die Mühlen der NS-Verfolgung gerieten, Gewerkschafter, Parteiarbeiter von KPD und SPD. Wie viele Juden lebten eigentlich in Walle?

Zum Beispiel: Der Kaufmannsohn und der Friseur

Horst Hackenbroich, Sohn eines jüdischen Vaters, war „Halbjude“, damit den Rassengesetzen des NS weitgehend entzogen. Aufgewachsen im Steffensweg, wo seine Eltern ein Fischgeschäft betrieben, machte er eine kaufmännische Lehre und arbeitete dann bei der Firma Leffers in der Faulenstraße. 1943 war er 29 Jahre alt, als er wieder eine Vorladung zur Gestapo erhielt. Das kannte er schon, mehrfach „hatte man mich vergattert, daß ich um Gotteswillen nicht mit arischen Mädchen verkehrte.“ Unbesorgt meldete er sich von der Arbeit ab, doch von der Gestapo ging es sofort ins Konzentrationslager Buchenwald.

Ausgehungert und zerschunden nach dem Spießrutenlaufen für die Neuankömmlinge erlebte er noch am Abend eine ungewöhnliche Begegnung. Aus einer der Kolonnen löste sich ein Mann, den er als den Frisör in der Straße seines Elternhauses erkannte. Weinend fielen sie sich in die Arme. Bis dahin wusste er nicht, dass Gustav Gesselmann KPD-Mitglied war, er und seine bürgerliche Familie hatten sich „kommunistisch“ die Haare schneiden lassen. Der Nachbar hatte Zugang zum konspirativen KPD-Netzwerk innerhalb der Lagerverwaltung. Die SS nutzte nämlich auch die Häftlinge für die Lagerverwaltung. Horst Hackenbroich meint, dass er Buchenwald ohne die Fürsprache seines Friseurs in diesem Netzwerk nicht überlebt hätte. Nach dem Krieg zurück im zerstörten Bremen, wurde er Mitglied des VVN, des Bundes der Antifaschisten.

Den schlimmsten Angriff auf Bremen hatte Horst Hackenbroich nicht mehr erlebt, die Nacht vom 18. auf den 19. August 1944. In dieser Nacht griffen 1000 Bomber die Stadt an, legten den Bremer Westen in Schutt und Asche, das Flächenbombardement erstreckte sich über das Hafengebiet bis ins Stephaniviertel und nach Findorff hinein. Über 1000 Menschen starben bei dem Angriff, zurück blieben 25 000 zerstörte Wohnungen und 50 000 Obdachlose. Sie fanden Unterschlupf bei Verwandten in der Stadt, im Umland oder in Notquartieren wie auf der Parzelle.

Von der „Wohnbude“ zum „Kaisenhaus“

Das Wohnen auf Parzelle beginnt aber nicht erst mit der Wohnungsnot nach der Vernichtung ganzer Stadtviertel. Bereits in der Weltwirtschaftskrise ab 1929 und der damit einhergehenden Arbeitslosigkeit gab es erste Ausnahmegenehmigungen, auf den Parzellen eine „Wohnbude“ zu errichten. In dieser Zeit entstanden circa 1000 solcher Wohnungen. Im Nationalsozialismus waren diese Orte häufig Treffpunkt der Widerstandskämpfer.

Seit 1943 erhielten dann auch die Ausgebombten das Recht, die Laube auf der Parzelle zum Wohnen notdürftig auszubauen. Das war die vorweggenommene Geburtsstunde der „Kaisenhäuser“. Mit seiner „Verordnung“ vom August 1945 legalisierte der Bürgermeister, was sich auf den Parzellen nach dem Kriegsende nun verstärkt abspielte – das Schaffen neuen Wohnraums ohne jeden Baubeamten.

Im Mai 1948 zählte der Bausenator dann schon 2500 neue „Kaisenhäuser“. Die Anfänge waren schwierig, ohne Kanalisation und Stromanschluss. Doch angesichts der anhaltenden Wohnungsknappheit konnte man nach etlichen Ausbauten hier auch die Winter überstehen und gewann das ehemalige Notquartier lieb, wohnte direkt im Grünen. 1958 erbaute die Waller Gemeinde sogar eine eigene Kirche für die Kaisenhaus-Leute in der Waller Feldmark. Noch 1971 zählte das Wahlamt im Bezirk Hohweg unverändert an die 1700 Wahlberechtigte, erst in den 1990er Jahren ging diese Zahl drastisch zurück.

Im Mai 1948 zählte der Bausenator dann schon 2500 neue „Kaisenhäuser“. Die Anfänge waren schwierig, ohne Kanalisation und Stromanschluss. Doch angesichts der anhaltenden Wohnungsknappheit konnte man nach etlichen Ausbauten hier auch die Winter überstehen und gewann das ehemalige Notquartier lieb, wohnte direkt im Grünen. 1958 erbaute die Waller Gemeinde sogar eine eigene Kirche für die Kaisenhaus-Leute in der Waller Feldmark. Noch 1971 zählte das Wahlamt im Bezirk Hohweg unverändert an die 1700 Wahlberechtigte, erst in den 1990er Jahren ging diese Zahl drastisch zurück.

Wiederaufbau in Walle

Bis die Wohnungsnot überwunden war, dauerte es bis zum Ende der 1950er Jahre. Noch Mitte der 50er Jahre gab es Familien, die nach ihrer Evakuierung im Krieg vergeblich auf eine Rückkehr hofften. Über Jahre durchquerten die Hafenarbeiter auf dem Weg zur Arbeit eine Trümmerlandschaft. Wie ein Mahnmal reckte sich einsam der Turm der ehemaligen Wilhadikirche gen Himmel. Die Kinder entdeckten das Gelände als Abenteuerspielplatz für „Cowboy und Indianer“.

Im Herbst ’49 war erst ein Viertel aller Trümmer beseitigt. Acht Jahre nach dem Kriegsende begann in Walle der Bau der ECA-Siedlung, ein erstes flächendeckendes Programm. ECA, das hieß „European Recovery Program“, die Baukosten erhielt die Stadt aus den Mitteln des amerikanischen Marshall Plans.

ECA-Siedlung, nur zwei Häuser der Zwinglistraße hatten den Krieg überlebt. Im Hintergrund der Turm der alten Wilhadikirche an der Nordstrasse und der Speicher 1.

ECA-Siedlung, nur zwei Häuser der Zwinglistraße hatten den Krieg überlebt. Im Hintergrund der Turm der alten Wilhadikirche an der Nordstrasse und der Speicher 1.

Die ECA-Siedlung wurde zum heiß umkämpften Abschied vom Bremer Haus, der engen Blockbebauung. Die Bremer Stadtplaner hatten sich dem Ideal der aufgelockerten Stadt verschrieben, jede Wohnung sollte mehr Licht und Luft bekommen. Doch die alten Hauseigentümer, in der großen Trümmerlandschaft gehörte ihnen nur noch das Grundstück, hingen am Althergebrachten. Es entstanden Straßengemeinschaften, die sich mit einem privaten Architekten zusammentaten und andere Pläne vorlegten. Nach einem Jahr erbitterten Streits entschied sich der Senat für Enteignungen, die Eigentümer wurden entschädigt oder erhielten eine der neuen Wohnungen.

Dann ging es rasant. Der Weser-Kurier sprach von „atemberaubenden Tempo“. Die neuen „Zeilenhäuser“ entstanden wie am Fließband. Arbeiteten die Installateure in der ersten Zeile bereits im Innern des Hauses, wurden in der letzten Zeile gerade die Fundamente gelegt. Nach einer Woche waren 12 in Reihe gebaute Häuser fertiggestellt. Damit waren die Zeichen gesetzt, im Bremer Westen hatte die Nachkriegsarchitektur Einzug gehalten.

Grundlage dieser Waller Geschichte im Zeitraffer sind die Veröffentlichungen von Cecilie Eckler-von Gleich und Archivalien wie Erinnerungen des Archivs im Geschichtskontor im Kulturhaus Walle.

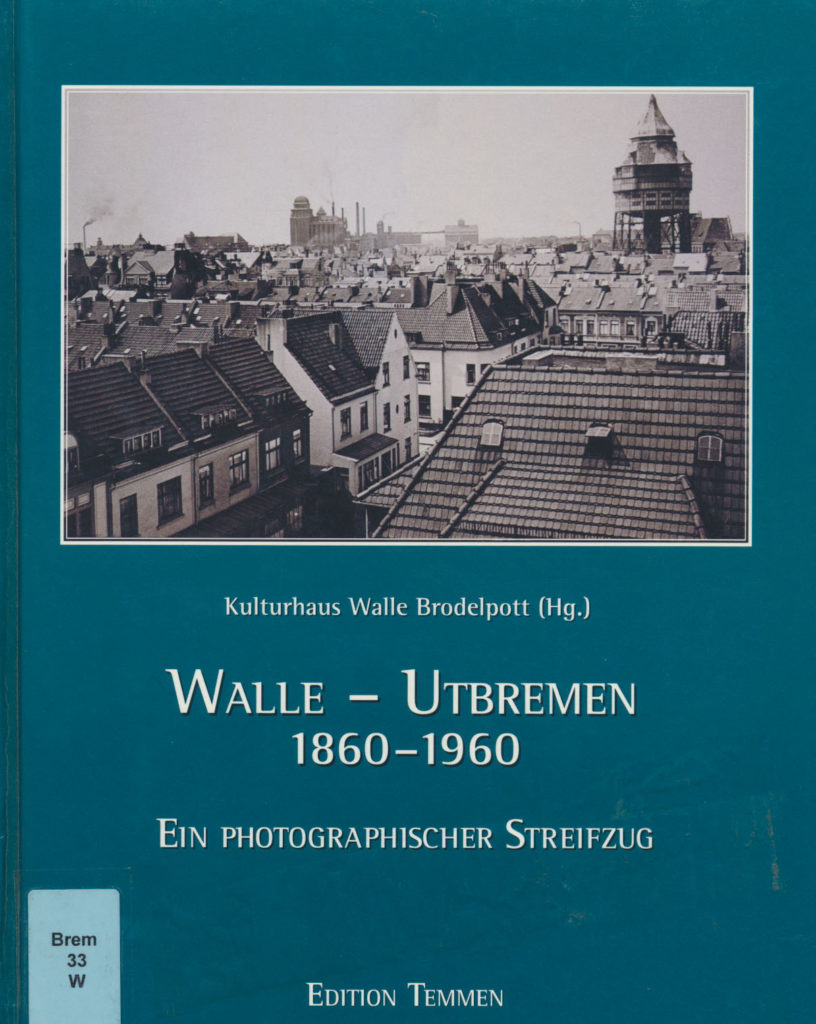

Band zwei der von Cecilie Eckler von Gleich verfassten „Photographischen Streifzüge“ mit zahlreichen historischen Fotos und umfangreichen Texten zu den Bilder, einsehbar in unserer Bibliothek.