Kneipe und Wirtshaus waren ein Ort, in dem sich Arbeiter unabhängig von ihrem Status im Betrieb als gleich empfinden konnten. Hier organisierten sie ihren nächsten Arbeitskampf oder entspannten einfach vom tristen Alltag. Angesichts der miserablen Wohnungen könnten sie ihr Bedürfnis nach Geselligkeit nur im Wirtshaus befriedigen, schrieb Friedrich Engels. In den Bremer Hafenkneipen kam noch eine besondere Funktion hinzu, bei der ebenfalls der Alkohol eine große Rolle spielte.

Als die Vorarbeiter bis 1914 ihre Tagelöhner noch in Hafenrandkneipen suchten, versuchte mancher Tagelöhner seine Chance zum Anheuern auch dadurch zu verbessern, indem er einem dieser „Vizes“ das eine oder andere Bier spendierte. In diesen Lokalen, wo auch der Wirt an einer solchen Vermittlung eines Tagelöhners verdienen konnte, war der Zusammenhang von Hafenarbeit und Alkohol mit Händen zu greifen.

Doch diese Rolle der Kneipe war nur eine besondere Bremer Facette des Zusammenhangs zwischen Arbeiterkultur und Trinksitten. In der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts halfen der Alkohol und das Wirtshaus den Arbeitern, die Lasten des Alltags zu vergessen und Geselligkeit zu erfahren. Daher kamen auch die Theoretiker der Arbeiterbewegung nicht umhin, eine Position zu den Forderungen der Abstinenzler zu beziehen. Einer der ersten, der dieses Thema aus unmittelbarer Beobachtung heraus thematisierte, war schon 1840 Friedrich Engels.

Als angehenden Kaufmann hatte man ihn zur Erlernung seines Berufs in das Zentrum der Frühindustrie, nach Manchester, geschickt. Dort erlebte er aus nähester Nähe die Funktion des „Sorgenbrechers“ Alkohol. „Der Arbeiter kommt müde und erschlafft von seiner Arbeit heim; erfindet eine Wohnung ohne alle Wohnlichkeit, feucht, unfreundlich und schmutzig; er bedarf dringend einer Aufheiterung, er muß etwas haben, das ihm die Arbeit der Mühe wert, die Aussicht auf den nächsten Tag erträglich macht.“ (Hervorhebung im Original) Engels spricht von der „Unsicherheit der Existenz“ und der Unmöglichkeit der Arbeiter, ihre Situation aus eigenen Kräften zu verbessern. Angesichts der miserablen Wohnungen könnten sie ihr Bedürfnis nach Geselligkeit nur im Wirtshaus befriedigen. Und er folgert, dass „unter diesen Umständen eine sehr große Menge der Arbeiter dem Trunk verfallen muss.“ 60 Jahre später galt diese Interpretation noch immer.

Doch Kneipe und Wirtshaus waren auch ein Ort, wo sich Arbeiter unabhängig von ihrem Status im Betrieb als gleich empfinden konnten. In den 1890er Jahren lebte der Pastorensohn und spätere Sozialdemokrat Paul Göhre für drei Monate inkognito unter Chemnitzer Arbeitern und beschrieb deren Umgang miteinander im Wirtshaus: „Außerhalb der Fabrikräume galt der Monteur dem Schlosser, dem Maschinenarbeiter, dem Handarbeiter als durchaus gleich, da fielen die Unterschiede, die der Betrieb zwischen sie notwendig aufstellte; da waren und und fühlten sie sich alle […] als Arbeiter.“

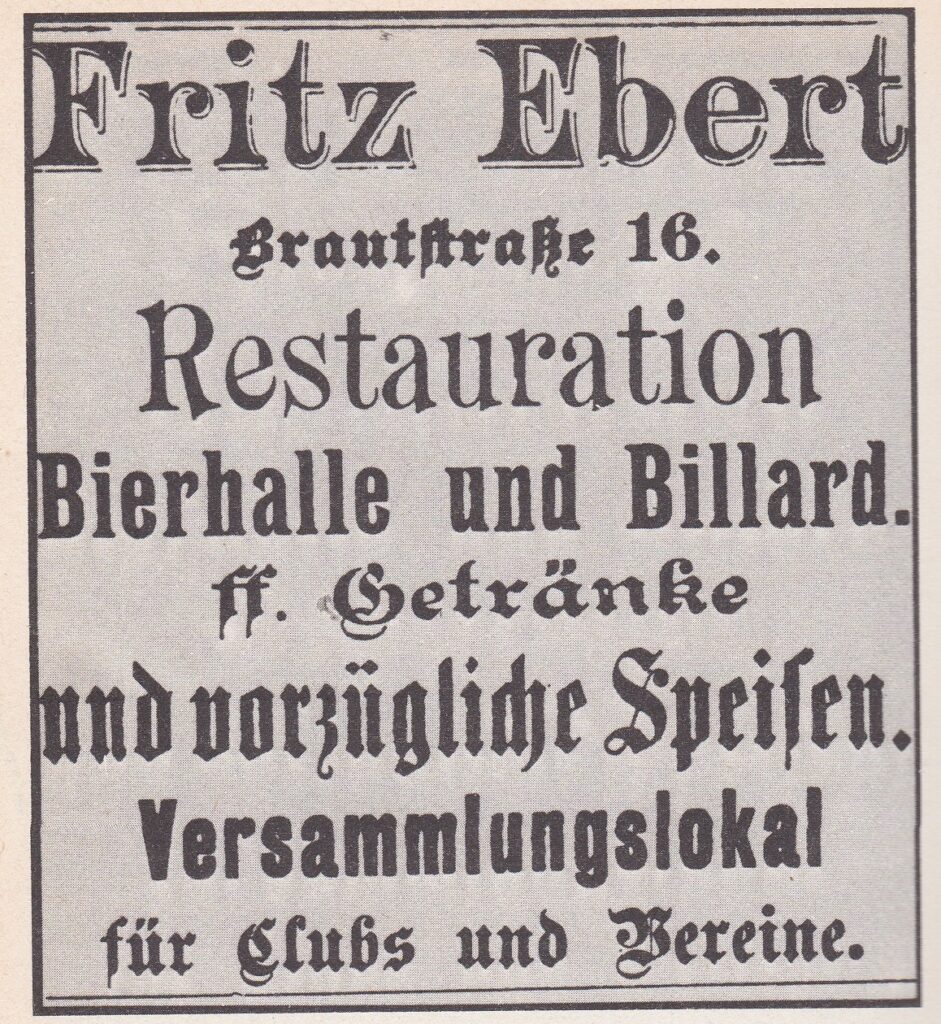

Das Wirtshaus diente auf diese Weise aber nicht nur dem Austausch und der Verständigung über den gemeinsamen Alltag. Auch in der organisierten Arbeiterbewegung spielte es eine hervorgehobene Rolle. Nicht zufällig betrieb auch der spätere Reichspräsident Fritz Ebert in seiner Bremer Zeit (1892-1905) eine Gaststätte. Eberts Lokal entwickelte sich zum politischen Treffpunkt der Bremer Arbeiterbewegung und zur Anlaufstelle für die um Rat nachsuchenden Arbeiter. Ebert hatte sich im Selbststudium umfassende Kenntnisse in Sozialpolitik und Sozialrecht erworben und unterstützte die bei ihm Ratsuchenden. In der Bremer Arbeiterbewegung galt er als der „Volksjurist“, nicht zufällig nannte er sein Lokal „Zur Hilfe“. Mit Inseraten in der Bremer SPD-Zeitung bewarb er sein Lokal auch als Versammlungsort.

Bei diesen Versammlungen von Partei, Arbeitergesangs- oder Arbeitersportverein wurde selbstverständlich auch ein Bier getrunken, die Anbindung an die Arbeiterbewegung war für manchen Wirt auch ein Vorteil in der Konkurrenz mit anderen Lokalen. Auch aus dem Betrieb herausgeworfene Aktivisten fanden als Wirt ein neues Auskommen. In diesen Lokalen konnten Arbeiter jenseits der beengten Wohnung Freunde treffen, ihre persönlichen Sorgen loswerden oder politische Hoffnungen entwickeln. Aufgrund dieser Funktion verteidigte der SPD-Theoretiker Kautsky die Wirtshäuser 1900 gegen die auch in der Arbeiterbewegung aktive Fraktion der Abstinenzler. Die verknüpfte Abstinenz mit politischer Aufklärung und fürchtete politische Vernebelung durch Alkohol, Abstinenz verstand sie als „Waffe im Klassenkampf“.

Kautsky dagegen betonte wie schon Engels, für den Arbeiter bedeute der Verzicht auf Alkohol den „Verzicht auf jedes gesellige Beisammensein überhaupt.“ Zur Besprechung seiner Anliegen brauche er das Wirtshaus und ohne das gäbe es für den Arbeiter daher auch „kein politisches Leben.“

Text: Achim Saur

Zitate aus: W.Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft, München 1980; J. Roberts, Wirtshaus und Politik in der deutschen Arbeiterbewegung, in: G.Huck (Hrsg), Sozialgeschichte der Freizeit, Wuppertal 1980