Zur Ausstellungseröffnung in der Wilhadi-Kirche brachte eine unbekannte Wallerin eine selbst gestrickte Socke mit, dazu die Beschreibung: „18./19. August 1944.“ Diese in der Bunkernacht zu Ende gestrickte Socke war alles, was von ihrem Hausrat nach den Bomben und dem Feuersturm der Nacht noch übrig war. Ein Relikt, das ans Überleben und zugleich an den Verlust beim verheerendsten Luftangriff auf die Stadt erinnert.

Zur Ausstellungseröffnung in der Wilhadi-Kirche brachte eine unbekannte Wallerin eine selbst gestrickte Socke mit, dazu die Beschreibung: „18./19. August 1944.“ Diese in der Bunkernacht zu Ende gestrickte Socke war alles, was von ihrem Hausrat nach den Bomben und dem Feuersturm der Nacht noch übrig war. Ein Relikt, das ans Überleben und zugleich an den Verlust beim verheerendsten Luftangriff auf die Stadt erinnert.

172 Angriffe und die Nacht des Feuers

In dieser Nacht fand der 132. von insgesamt 172 Bomberangriffen auf die Stadt statt. Von den annähernd 4000 Bremer Opfern des Luftkriegs verlor jeder Vierte allein in dieser Nacht sein Leben. Das Zentrum des Bombenteppichs erstreckte sich vom Hafenrevier über Utbremen bis zur Waller Grenzstraße, doch auch das Stephaniquartier und Findorff lagen im August 1944 im Visier der Luftstrategen. Die waren im Verlauf des Krieges auf beiden Seiten der Front zum offenen Terror übergegangen, „moral bombing“ hieß das Verfahren auf britischer Seite.

Die sorgsam aufbewahrte Socke erinnert an jene Nacht, vielleicht milderte die sanfte Wolle und ihr Alltagsnutzen die in den Träumen wiederkehrende Angst. Als das Kulturhaus Walle 50 Jahre nach dem Angriff mit einer Ausstellung in Waller Geschäften und der Wilhadi-Kirche an die Augustnacht 1944 erinnerte, berührte das Thema lang zurückliegende Traumata. Doch für viele Waller war es auch ein Anlass, ihre Erinnerungen an die „Heimatfront“ noch einmal aufzuschreiben oder zu erzählen. Sie berichten von einem zermürbenden Alltag und dramatischen Ereignissen.

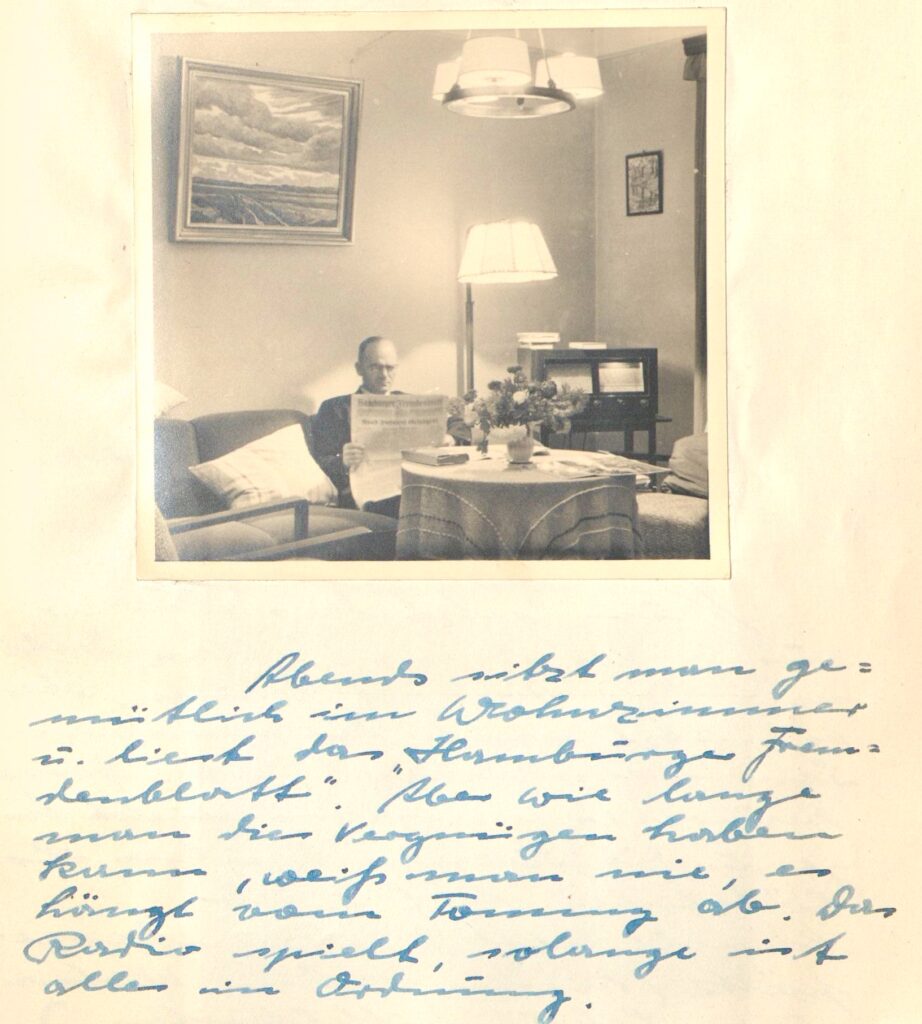

„Abends sitzt man gemütlich im Wohnzimmer und liest […] Aber wie lange man das Vergnügen haben kann, weiß man nie, es hängt vom Tommy ab. Das Radio, spielt, solange ist alles in Ordnung.“ So beginnen die wie eine Reportage verfassten Tagebucheinträge des Gewerbelehrers Adolf Meyer Ende 1941. Bis dahin hielten sich die Folgen der Luftangriffe in Grenzen, im Vergleich zu dem, was im August 1944 geschah, handelte es sich zumeist nur um „Nadelstiche“.

Bombenstatistik

Bei den 40 Angriffen in diesem zweiten Kriegsjahr fielen bei fast jedem zweiten Angriff weniger als zehn Sprengbomben, oftmals nur zwei oder drei. Die Hundertmarke wurde nur fünf Mal durchbrochen, beim massivsten Angriff fielen 211 Sprengkörper. Die „Wirksamkeit“ der Waffen war begrenzt, selbst bei dem Großangriff des Jahres 1941 zählte Bremen „nur“ 17 Tote. Eine einzige Bombe jedoch, die erste sogenannte „Luftmine“ auf Bremen, brachte mit ihrem Einschlag in Gröpelingen einen Vorgeschmack dessen, was noch kommen sollte. Diese eine Bombe brachte 20 Menschen den Tod, zwei Jahre später im August 1944 gingen in nur einer Nacht 68 solcher Luftminen nieder.

Diese Luftminen nannten die britischen Ingenieure und Militärs „Blockbuster“, einen „Wohnblockknacker“. In der Regel war das eine 2000-Kilo-Bombe. Der Explosionsdruck deckte die Dächer eines ganzen Wohnblocks ab, riss Türen und Fenster weg und bahnte so den Brandbomben ihren Weg zum Entflammen der Häuser. Der klassische Bombertyp konnte nur 8 solch verheerender Waffen transportieren.

Das war der Krieg von oben. Unten verkrochen sich die Menschen in den Kellern oder flüchteten in die Bunker. Der eigene Luftschutzraum im Haus war nur ein paar Schritte entfernt und falls eine einzelne Brandbombe das Dach getroffen hatte, bestand die Chance, mit Sand und „Feuerpatsche“ die entstehenden Flammen zu löschen. Der Bunker war sicherer. Aber den konnte man erst verlassen, wenn der Bunkerwart die Türen geöffnet hatte. Zum Löschen war es dann meist zu spät.

„Und ringsum Feuer“

In seinem Tagebuch beschrieb der damals 18jährige Günter Unger die quälende Ungewissheit, als er nach dem Bombardement am 19. August noch nicht aus dem Bunker konnte: „Straßennamen schwirren hin und her. Straßen, die ‚ganz weg‘ sein sollen. Ich kann diesen Ausdruck nicht vertragen. ‚Lloydstraße, alles weg‘. Habe ich mir wohl gedacht, aber wenn es doch wahr sein soll, kommt ein beklemmendes Gefühl auf. War es das letzte Mal gestern Abend, wo ich unsere Wohnung verlassen konnte? Jedes Mal, wenn ich die Tritonstraße für längere Zeit verließ, blickte ich mich um, immer gefasst, sie nun zum letzten Mal in heilem Zustand gesehen zu haben.“

In dieser Nacht bestand das Grauen nicht allein im Stakkato der pausenlosen Einschläge, in nur 30 Minuten fielen über 2300 Sprengbomben und 100 000 Brandbomben. Das heißt, die Detonationen folgten im Sekundentakt aufeinander. Doch zudem gingen auch über 10 000 Phosphorbomben nieder, welche die Brände im Bremer Westen besonders anfachten. Das Bombardement war nach 30 Minuten vorüber, doch das Feuer bannte die Menschen noch Stunden im Bunker.

„Der Zugang zum Dach des Bunkers ist geöffnet. Oben viele Menschen. […] Und ringsum Feuer, Flammen, Vernichtung. Flammen schlagen höher als der Bunker. Drückende Hitze und ein Wind, dass die Haare wehen. Ringsum Feuer, gelbe, rote und weiße Glut. Unten die Häuser. Jetzt nur noch Gerippe, glühende Balken in wüstem Gewirr. Trümmerfelder und Großbrände. Man sieht wegen der Flammen nicht weit. Unsere Gegend am Diakonissenhaus ist von der Feuerwand verdeckt, die aus den Lagerhäusern aufsteigt. […] Ist schon Entwarnung? Ist ja kein Strom da! Dort unten Harjes‘ Haus. Einige Mauern stehen noch.

Die Überlebenden

Erste Nachrichten stammen von Leuten, die den Angriff in ihren Häusern überlebt haben und sich danach durch das sich ausbreitende Feuer in den Bunker retten konnten:

„Bleiche Gestalten, erschöpft und ausgepumpt, suchen, um ihr Leben laufend, den Schutz des Bunkers. Sie sind auf Umwegen diesem Flammenmeer entronnen und bringen erste Augenzeugenberichte mit. Grausig, in Massen liegen die Toten auf den Straßen. Verbrannt. Verkohlt. Schwach geworden und erstickt. Gestolpert und verletzt und den Flammen ausgeliefert. […] Und die Angehörigen erheben stumme Anklage. Machen sich Vorwürfe, warum ihre Lieben den Bunker verschmäht haben.“

Aber auch für den, der sein Leben im Bunker retten konnte, begann anschießend die zermürbende Suche nach den versprengten Angehörigen. Luise Nordhold lebte in Findorf und erzählt von ihrer Odyssee![]() durch die Flammen dieser Nacht. Im Chaos der Flucht wurde die Familie getrennt und es vergingen quälend lange Stunden, bis sich die Angehörigen wiederfanden. Oft genug war die Suche erfolglos, so wie in der Familie von Waltraud Schmidt.

durch die Flammen dieser Nacht. Im Chaos der Flucht wurde die Familie getrennt und es vergingen quälend lange Stunden, bis sich die Angehörigen wiederfanden. Oft genug war die Suche erfolglos, so wie in der Familie von Waltraud Schmidt.![]()

Was bleibt?

„Jahrelang hab‘ ich da nachts von geträumt“, erzählt Waltraud Schmidt. Luise Nordhold meint, die Flucht durchs Feuer habe ihr Kind sein Leben lang nicht verwunden. Die Wallerin konnte sich nicht trennen von der Socke, die sie in dieser Nacht strickte. Was die vielen schrecklichen Erlebnisse vielleicht erträglicher machte, es waren nicht nur individuelle Schrecken, es war ein mit vielen Anderen geteiltes Leid. Trotz alledem verdient festgehalten zu werden: Die Bremer hatten „Glück im Unglück“. Von einer Apokalypse wie in Hamburg, Dresden und oder auch Pforzheim blieben sie dank des frühen Bunkerbaus aufgrund der Nähe zu den englischen Flugplätzen der Air Force verschont.

Doch das erlittene Leid erklärt sicher jenen Geist der Fünfziger Jahre, der von Biederkeit bis zur Spießigkeit, dem Drang zum Vergessen und dem CDU-Wahlkampfschlager „Keine Experimente“ geprägt war. Angesichts des eigenen Schreckens sperrte man sich gegen die Erkenntnis, in welchem Ausmaß auch Bremer Soldaten Elend und noch ganz anderen Terror über Europa verbreitet hatten. Darüber mochten nur wenige sprechen, doch das ist ein eigenes Kapitel wert.

Recherche und Text: Achim Saur

Fotos: Wenn nicht anders ausgewiesen: Geschichtskontor

Das CDU-Plakat hat die Partei den wiki-commons zur Verfügung gestellt