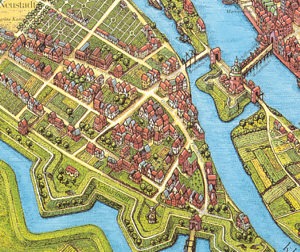

„Erst der Hafen, dann die Stadt“, das war die Maxime von Bürgermeister Kaisen, als Bremen nach dem Weltkrieg in Trümmern lag und Wracks den Hafen wie den Fluss versperrten. Eine wieder lebendige Stadt war nur denkbar mit einem wieder arbeitenden wirtschaftlichen Herzen, dem Hafen. Aber der Zusammenhang von Hafen und Stadt ist auch der rote Faden bremischer Geschichte – von Anfang an.

Continue Reading Die Schiffe, der Hafen, die StadtHans Brockmöller – Chronist mit Fotoapparat

Hans Brockmöller war bekannt als ein Chronist der Bremer Häfen. Als freier Fotograf begleitete er außerdem den Wiederaufbau sowie das tägliche Geschehen der Stadt. Als Industriefotograf dokumentierte er zudem neu entstehende Firmensitze, Montagehallen und vieles mehr. Ab den 1950er Jahren finden sich seine Fotografien in zahlreichen Bildbänden, Broschüren und auf Postkarten. Für ein gutes Foto… Continue Reading Hans Brockmöller – Chronist mit Fotoapparat

1944 ausgebombt. So zieht Frau Spychala, Jahrgang 1916, mit ihrem Mann und dem übrig gebliebenen Hab und Gut ins Gartenhaus, Zaunkönigweg 8. Nach Kriegsende wird daraus ein Kaisenhaus.

1944 ausgebombt. So zieht Frau Spychala, Jahrgang 1916, mit ihrem Mann und dem übrig gebliebenen Hab und Gut ins Gartenhaus, Zaunkönigweg 8. Nach Kriegsende wird daraus ein Kaisenhaus.