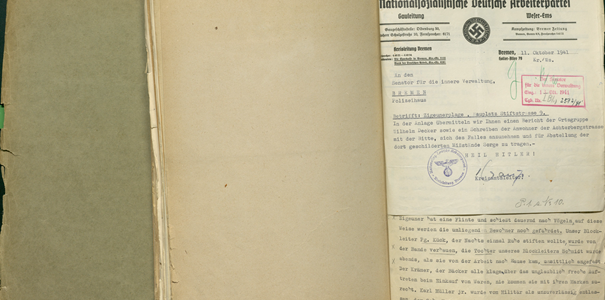

Das Kunstprojekt „Gedenkort Lager Ulrichsschuppen“ wurde von der Rolandpreisträgerin Michaela Melián 2018 entwickelt und 2024 umgesetzt. Der Preis wird seit 1989 von der Stiftung Bremer Bildhauerpreis vergeben. Der Gedenkort wurde im April 2024 an der Ecke Memeler/Revaler Straße der Öffentlichkeit übergeben. weiter lesen >>>

Gedenkort Lager Ulrichsschuppen