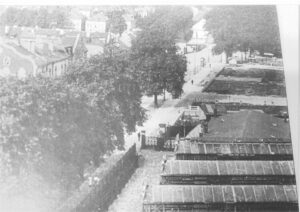

Die Parzellengebiete in Walle und Gröpelingen waren ein wichtiges Aktionsgebiet des Widerstands gegen das Naziregime. In vielen Parzellenbuden hatten Nazigegner ihre von den Nazis verbotenen Bücher und Schriften versteckt. Hier trafen sich Antifaschisten zu illegalen Besprechungen, hier gab es in den letzten Monaten des Krieges auch die ersten Treffen der Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus. Marianne Berger, die Tochter von Antifaschisten, erzählt in Text und Ton, wie die Kampfgemeinschaft zu der Schreibmaschine kam, auf der sie ihr Organ „Der Aufbau“ produzierten.

Continue Reading Widerstand im ParzellengebietVerfolgung in der NS-Zeit

Film: Ewald Hanstein in Mittelbau-Dora – 50 Jahre nach der Befreiung

Der Sinto und Bürgerrechtler Ewald Hanstein (1924-2009) hat drei Konzentrationslager überlebt und war bis zu seinem Tod eine prägende Figur der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma. Zu seinem 100. Geburtstag hat das Digitale Heimatmuseum im letzten Jahr den Dokumentarfilm „Ewald Hanstein in Mittelbau-Dora – 50 Jahre nach der Befreiung“ ins Programm genommen. Ewald Hanstein,… Continue Reading Film: Ewald Hanstein in Mittelbau-Dora – 50 Jahre nach der Befreiung

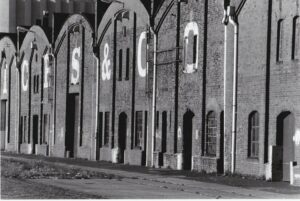

Die Bremer Kokosweberei

Der jüdische Sportfunktionär und Unternehmer Felix Scheiniak, der sowohl den Sportverein Bar Kochba Bremen als auch die Bremer Kokosweberei mitbegründet hat, verkaufte kurz nach Verhängung der Nürnberger Gesetze sein Unternehmen in der Ritter Raschen-Straße und verließ mit seiner Familie Bremen Richtung Palästina.

Continue Reading Die Bremer KokoswebereiGedenkort Lager Ulrichsschuppen

Das Kunstprojekt „Gedenkort Lager Ulrichsschuppen“ wurde von der Rolandpreisträgerin Michaela Melián 2018 entwickelt und 2024 umgesetzt. Der Preis wird seit 1989 von der Stiftung Bremer Bildhauerpreis vergeben. Der Gedenkort wurde im April 2024 an der Ecke Memeler/Revaler Straße der Öffentlichkeit übergeben.

Continue Reading Gedenkort Lager UlrichsschuppenWandbilder französischer Kriegsgefangener

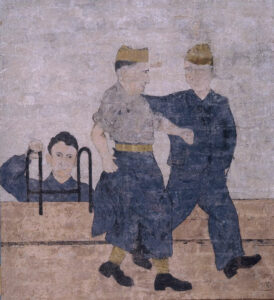

Französische Kriegsgefangene, die während des Zeiten Weltkriegs im Bremer Holz- und Fabrikenhafen zu Zwangsarbeit eingesetzt waren, haben in ihrem Lagerschuppen Dokumente von einzigartiger historischer Bedeutung hinterlassen. Dreizehn Szenen illustrieren ihren Alltag in der Kriegsgefangenschaft: beim Entladen von Holzschiffen, beim Verlassen der Schiffe zum Feierabend, an der Kaje, bei der Morgentoilette, bei der Postausgabe, beim Wäschewaschen, beim Kartoffelschälen, bei der Zigarettenpause und beim Schlafen.

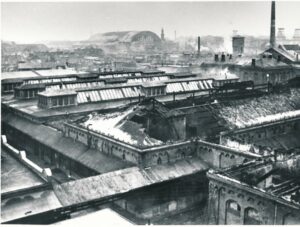

Continue Reading Wandbilder französischer KriegsgefangenerDas Kriegsgefangenen-Kommando „Admiral Brommy“

Schon vor dem 2. Weltkrieg ist der Arbeitskräftebedarf sehr hoch, vor allem in den Zentren der Rüstungsproduktion – und Bremen gehört ganz vorn mit dazu. Als also nach dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 französische Kriegsgefangene zur Verfügung stehen, meldet auch Bremen dringenden Bedarf an, muss aber nachweisen, wie es sie unterbringen will. Die Barackenlager, die später überall im Stadtgebiet eingerichtet werden gibt es noch nicht, es muss improvisiert werden. Leerstehende Schuppen, Tanzsäle und dergleichen werden hastig hergerichtet.

Continue Reading Das Kriegsgefangenen-Kommando „Admiral Brommy“Die Lebensbedingungen auf der „Admiral Brommy“

Der ausgediente Frachter „Admiral Brommy“ im Holzhafen diente ab August 1940 vorübergehend als Unterkunft für mehrere hundert französische Kriegsfangene, die in Bremen Zwangsarbeit leisten mussten. Die Zustände auf der „Brommy“ waren in vieler Hinsicht unerträglich und die hygienischen Mängel gravierend.Continue Reading Die Lebensbedingungen auf der „Admiral Brommy“

Eine Kindheit in der Ritter-Raschen-Straße

Siegbert Scheiniak wurde 1923 in der Ritter-Raschen-Straße in Walle geboren, wo bis heute die Bremer Kokosweberei ansässig ist. Im Alter von dreizehn Jahren musste er mit seinen Eltern nach Palästina auswandern. Als Moshe Shany sah er seine Geburtsstadt erst mehr als fünfzig Jahre später wieder.Continue Reading Eine Kindheit in der Ritter-Raschen-Straße

Bar Kochba Bremen – das kurze Leben eines jüdischen Sportvereins

Wer sich für die Geschichte des Sports in Bremen interessiert, stößt irgendwann auf eine Adresse, die heute nichts mehr mit Tischtennis, Turnen oder Leichtathletik zu tun hat: die Ritter Raschen-Straße 3 in Walle. Dort, wo bis heute die Bremer Kokosweberei ansässig ist, lebte bis 1936 die Familie des Unternehmers Felix Scheiniak, der nicht nur die Kokosweberei, sondern auch Bar Kochba Bremen mitgegründet hat, einen der beiden letzten jüdischen Sportvereine in Bremen.

Continue Reading Bar Kochba Bremen – das kurze Leben eines jüdischen SportvereinsDer Familie-Schwarz-Platz

Im Jahr 2021 beschloss der Beirat Findorff auf Initiative des Arbeitskreises „Erinnern an den März 1943“, den Vorplatz am Kulturzentrum Schlachthof in „Familie Schwarz-Platz“ zu benennen. Eine offizielle Benennung wurde vom Amt für Straßenbau und Verkehr bislang allerdings nicht genehmigt, da es sich um einen privaten Platz handele, der zur Bremer Messe GmbH gehört. Beirat und Arbeitskreis haben die Benennung dennoch vorgenommen, eine Infotafel und Straßenschilder herstellen lassen. Der Familie- Schwarz-Platz wurde am 11. September 2022 feierlich eingeweiht.

Continue Reading Der Familie-Schwarz-PlatzVom Waller Friedhof zum alten Schlachthof – auf den Spuren der Sinti und Roma im Bremer Westen

Ein Online-Rundgang in elf Stationen

Zwei Mahnmale in Bremen erinnern daran, dass vom 8. bis 10. März 1943 fast 300 Sinti und Roma aus Nordwestdeutschland vom Alten Schlachthof nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden: die Grabstelle der Familie Schmidt auf dem Waller Friedhof sowie die Gedenktafel am Kulturzentrum Schlachthof.

Continue Reading Vom Waller Friedhof zum alten Schlachthof – auf den Spuren der Sinti und Roma im Bremer WestenWaller Friedhof – Ein Grab als Denkmal

Als die Bremer Sinti und Roma Anfang der 1990er Jahre begannen, ihre Verfolgungs- und Deportationsgeschichte historisch aufzuarbeiten und die Gedenktafel am Kulturzentrum Schlachthof entstand, blieb weitgehend unbemerkt, dass es schon seit zehn Jahren ein anderes Mahnmal für die ermordeten Sinti in Bremen gab: die Grabstelle der Familie Schmidt auf dem Waller Friedhof.

Continue Reading Waller Friedhof – Ein Grab als DenkmalLeben auf der Parzelle – Ein Schmuckstück und eine Liste

In der Waller Feldmark lebten während der NS-Zeit mindestens vier Sinti-Familien – unter anderem auf einer Parzelle in der Nähe des Waller Damm, auf dem eine Scheune und ein kleines Steingebäude in der Art eines Behelfsheimes standen. Eine Nachbarin erinnert sich:

Continue Reading Leben auf der Parzelle – Ein Schmuckstück und eine ListeMitten in Walle – Von Nachbarn denunziert, von Polizisten erfasst

Es ist der heutigen Bebauung nicht anzusehen – aber während der NS-Zeit wurde ein Gelände in der Stiftstraße in Walle als Wohnwagenplatz genutzt. Solche Plätze gab es an vielen Orten der Stadt – in Bremen vor allem in den westlichen Stadtteilen Gröpelingen, Walle und Findorff.Continue Reading Mitten in Walle – Von Nachbarn denunziert, von Polizisten erfasst

Blütenstraße – Wohnort des Haupttäters

Im Haus Blütenstraße 3, das heute nicht mehr existiert, lebte in den 1940er Jahren der Kriminalsekretär Wilhelm Mündrath. Er leitete seit 1941 die sogenannte „Dienststelle für Zigeunerfragen“. In Bremen befand sich zu dieser Zeit die Kriminalpolizeileitstelle, von der aus unter der Leitung von Mündrath die NS-Verfolgung der Sinti und Roma im gesamten Nordwestdeutschland organisiert wurde.Continue Reading Blütenstraße – Wohnort des Haupttäters

Gothaer Straße – Als Schulkind deportiert

Obwohl die gesetzliche Grundlage dafür erst mit einem Erlass von 1941 geschaffen wurde, sind Sinti- und Roma-Kinder vielerorts bereits Ende der 1930er Jahre systematisch aus dem Unterricht ausgeschlossen oder in sogenannten „Zigeunerklassen“ von den anderen Schüler:innen getrennt worden.Continue Reading Gothaer Straße – Als Schulkind deportiert

Am Torfhafen – Anzeige gegen den Haupttäter

Der Findorffer Torfhafen wurde im Jahre 1873 entlang der Neukirchstraße angelegt und reichte ursprünglich bis an die Hemmstraße heran. Ende des 19. Jahrhunderts legten hier jährlich 30.000 Torfkähne an, die mühsam abgebauten Torf – das bevorzugte Brennmaterial – von den Dorfgemeinden des Teufelsmoors in die Hansestadt brachten. Continue Reading Am Torfhafen – Anzeige gegen den Haupttäter

Findorffstraße 99 – Mit den Betten zum Schlachthof gebracht

Unter der Adresse Findorffstraße 101 findet man heute die Frontseite der Halle 6 der Messe Bremen. Gleich nebenan unter der Hausnummer 99 war ab 1939 das Ehepaar Schwarz mit zehn Kindern gemeldet.

Continue Reading Findorffstraße 99 – Mit den Betten zum Schlachthof gebracht

Schlachthof – Drei Tage im März

In den Tagen vom 8.-10. März 1943 wurden mindestens 275 Sinti und Roma aus ganz Nordwestdeutschland in eine Halle des alten Bremer Schlachthofes gesperrt. Im ganzen Reichsgebiet wurde in diesen Tagen mit Verhaftungen und Deportationen der sogenannte Auschwitz-Erlass vom 16.12. 1942 umgesetzt.Continue Reading Schlachthof – Drei Tage im März

Die Spur der Steine – Für einen würdigen Gedenkort

Die Spur der Gedenksteine führt mittlerweile durch Zetel-Bohlenberge, Jever, Oldenburg und Bremerhaven. Aber nur am Bremer Schlachthof läuft sie zusammen.Continue Reading Die Spur der Steine – Für einen würdigen Gedenkort

Musikalischer Ausklang mit dem Dardo Balke-Trio

Wir hatten uns im Dezember 2021 darauf gefreut, diese Online-Führung im Kulturhaus Walle Brodelpott in einer Live-Veranstaltung zu präsentieren – mit Gesprächen und Musik. Nachdem einige der Interessierten uns mitteilten, dass sie aufgrund der aktuellen Corona-Situation öffentliche Veranstaltungen meiden würden, aber wir uns entschlossen, diese Veranstaltung ins kommende Jahr zu verlegen. Unserer Erfahrung nach benötigen… Continue Reading Musikalischer Ausklang mit dem Dardo Balke-Trio