Kneipe und Wirtshaus waren ein Ort, in dem sich Arbeiter unabhängig von ihrem Status im Betrieb als gleich empfinden konnten. Hier organisierten sie ihren nächsten Arbeitskampf oder entspannten einfach vom tristen Alltag. Angesichts der miserablen Wohnungen könnten sie ihr Bedürfnis nach Geselligkeit nur im Wirtshaus befriedigen, schrieb Friedrich Engels. In den Bremer Hafenkneipen kam noch eine besondere Funktion hinzu, bei der ebenfalls der Alkohol eine große Rolle spielte.

Continue Reading Wo die Hafen-Vorarbeiter die Tagelöhner fandenEine Liebe im „roten“ Westen

Die zahlreichen polnischen Arbeiterinnen auf der Jute waren streng katholisch. Bedingung für eine Heirat war daher, dass für sie nur ein solcher Partner in Frage kam. Das galt in den 1930er Jahren auch in der Familie von Ella Schrader. Und dann kam einer, ohne Glauben und dazu noch Kommunist – das war undenkbar, wie Ella… Continue Reading Eine Liebe im „roten“ Westen

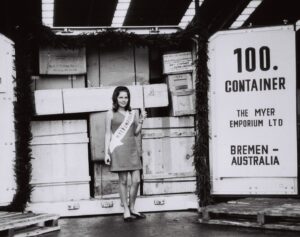

Bremen in den 1960er Jahren: Der Hafen boomt, das Wirtschaftswunder bringt Fleisch auf die Teller, Tiertransporte im Industriehafen sind an der Tagesordnung. 20.000 Rinder jährlich für den Schlachthof.

Bremen in den 1960er Jahren: Der Hafen boomt, das Wirtschaftswunder bringt Fleisch auf die Teller, Tiertransporte im Industriehafen sind an der Tagesordnung. 20.000 Rinder jährlich für den Schlachthof. Anbiethalle – ein Ort aus einer untergegangenen Welt. Früher gehörte die Anbiethalle zum Hafen wie Stauerei, Speicher, Schuppen. Zur Anbietzeit, in der Arbeitspause, kamen die Hafenarbeiter pulkweise in die Anbiethalle, dort gab es zu essen und zu trinken. Eine Kantine also. Eine der wenigen Arbeitsstätten im Hafen, in der Frauen zu finden waren. Wenn dort auch Seeleute auftauchten, konnte es turbulent werden, erzählt Anke Becker im Gespräch mit ihrem langjährigen Arbeitskollegen Friedrich (Fidi) Bruns vom Gesamthafenbetrieb.

Anbiethalle – ein Ort aus einer untergegangenen Welt. Früher gehörte die Anbiethalle zum Hafen wie Stauerei, Speicher, Schuppen. Zur Anbietzeit, in der Arbeitspause, kamen die Hafenarbeiter pulkweise in die Anbiethalle, dort gab es zu essen und zu trinken. Eine Kantine also. Eine der wenigen Arbeitsstätten im Hafen, in der Frauen zu finden waren. Wenn dort auch Seeleute auftauchten, konnte es turbulent werden, erzählt Anke Becker im Gespräch mit ihrem langjährigen Arbeitskollegen Friedrich (Fidi) Bruns vom Gesamthafenbetrieb.

Karl Haupt berichtet über seine beruflichen Anfänge Ende der 1950er Jahren. Das Wirtschaftswunder hatte bereits begonnen und der florierende Hafenbetrieb lockt ihn mit schnell verdientem Geld. Doch sein Vater besteht darauf, dass er in die Lehre geht. So wird er Laborantenlehrling bei der Koffein Kompanie.

Karl Haupt berichtet über seine beruflichen Anfänge Ende der 1950er Jahren. Das Wirtschaftswunder hatte bereits begonnen und der florierende Hafenbetrieb lockt ihn mit schnell verdientem Geld. Doch sein Vater besteht darauf, dass er in die Lehre geht. So wird er Laborantenlehrling bei der Koffein Kompanie. „Hart aber herzlich – eine Bande wie Seeräuber“. So sieht Heinz Rolappe seine Gruppe vom Rohrbau in der Nachkriegszeit. Die Arbeit auf der AG Weser war geprägt von extrem harten Bedingungen. Muskelkraft war besonders gefragt.

„Hart aber herzlich – eine Bande wie Seeräuber“. So sieht Heinz Rolappe seine Gruppe vom Rohrbau in der Nachkriegszeit. Die Arbeit auf der AG Weser war geprägt von extrem harten Bedingungen. Muskelkraft war besonders gefragt.

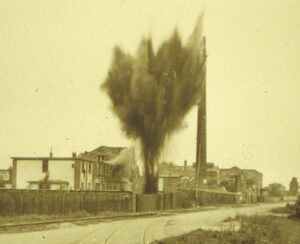

Heute ist Asbest vor allem ein Problem: Gesundheitsschäden, verseuchte Gebäude und Deponien. Dabei galt Asbest einmal als Wunderfaser: Es ist hitze- und säurebeständig, isoliert hervorragend, kann gut verwoben werden. In den 1960er und 1970er Jahren haben die Hafenarbeiter im Bremer Hafen ganze Schiffsladungen voll Asbest ausgeladen.

Heute ist Asbest vor allem ein Problem: Gesundheitsschäden, verseuchte Gebäude und Deponien. Dabei galt Asbest einmal als Wunderfaser: Es ist hitze- und säurebeständig, isoliert hervorragend, kann gut verwoben werden. In den 1960er und 1970er Jahren haben die Hafenarbeiter im Bremer Hafen ganze Schiffsladungen voll Asbest ausgeladen. … so hieß es in einem Gassenhauer der Zwanziger Jahre. Das war die Zeit, als auch Josephine Bakers Tanz im Bananenkostüm die Besucher der Pariser und Berliner Varietés elektrisierte – und die Frucht aus Übersee auf den Karrenwagen fliegender Händler die Käufer zu erobern begann.

… so hieß es in einem Gassenhauer der Zwanziger Jahre. Das war die Zeit, als auch Josephine Bakers Tanz im Bananenkostüm die Besucher der Pariser und Berliner Varietés elektrisierte – und die Frucht aus Übersee auf den Karrenwagen fliegender Händler die Käufer zu erobern begann.

Fragen Sie mal einen Bremer, was ein Küper ist: Da fällt ihm wahrscheinlich nicht mehr ein, als „das habe wohl etwas mit dem Hafen zu tun“. Jan Klinckradt hat diesen Beruf 1957 im Schuppen 14 erlernt, bei der altehrwürdigen Bremer Handelsfirma Bachmann – gegründet 1775. Heute besitzt er selbst einen Hafenbetrieb, der das seinerzeit erworbene Wissen mit der Neuzeit verknüpft.

Fragen Sie mal einen Bremer, was ein Küper ist: Da fällt ihm wahrscheinlich nicht mehr ein, als „das habe wohl etwas mit dem Hafen zu tun“. Jan Klinckradt hat diesen Beruf 1957 im Schuppen 14 erlernt, bei der altehrwürdigen Bremer Handelsfirma Bachmann – gegründet 1775. Heute besitzt er selbst einen Hafenbetrieb, der das seinerzeit erworbene Wissen mit der Neuzeit verknüpft.