Die Parzellengebiete in Walle und Gröpelingen waren ein wichtiges Aktionsgebiet des Widerstands gegen das Naziregime. In vielen Parzellenbuden hatten Nazigegner ihre von den Nazis verbotenen Bücher und Schriften versteckt. Hier trafen sich Antifaschisten zu illegalen Besprechungen, hier gab es in den letzten Monaten des Krieges auch die ersten Treffen der Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus. Marianne Berger, die Tochter von Antifaschisten, erzählt in Text und Ton, wie die Kampfgemeinschaft zu der Schreibmaschine kam, auf der sie ihr Organ „Der Aufbau“ produzierten.

Continue Reading Widerstand im ParzellengebietDer Familie David Platz

In Bearbeitung

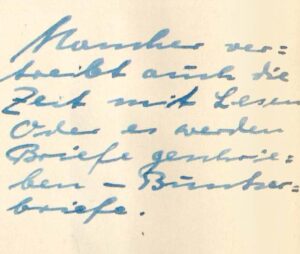

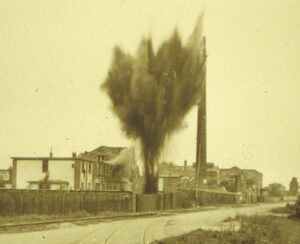

„Wenn die britische Luftwaffe zwei- oder drei- oder viertausend Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150.000, 180.000, 230.000, 300.000, 400.000, eine Million Kilogramm. Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in großem Maße angreifen – wir werden ihre Städte ausradieren!“

„Wenn die britische Luftwaffe zwei- oder drei- oder viertausend Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150.000, 180.000, 230.000, 300.000, 400.000, eine Million Kilogramm. Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in großem Maße angreifen – wir werden ihre Städte ausradieren!“

In this moving docu-drama, some 70 years after British forces crossed the Rhine (March 24, 1945) Bremen historian Diethelm Knauf and the History and Culture Centre in Bremen’s harbour district Walle re-visit peoples‘ reactions when they came face to face with the „enemy“. Achim Saur scoured state archives and Knauf researched British and US archives, even travelling to the UK to video-record interviews with members of the Scottish 51st Highland Division – one of three which captured the city.

In this moving docu-drama, some 70 years after British forces crossed the Rhine (March 24, 1945) Bremen historian Diethelm Knauf and the History and Culture Centre in Bremen’s harbour district Walle re-visit peoples‘ reactions when they came face to face with the „enemy“. Achim Saur scoured state archives and Knauf researched British and US archives, even travelling to the UK to video-record interviews with members of the Scottish 51st Highland Division – one of three which captured the city.

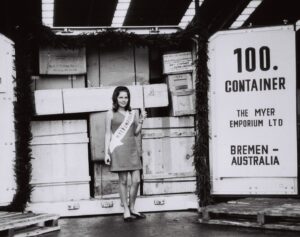

Bremen in den 1960er Jahren: Der Hafen boomt, das Wirtschaftswunder bringt Fleisch auf die Teller, Tiertransporte im Industriehafen sind an der Tagesordnung. 20.000 Rinder jährlich für den Schlachthof.

Bremen in den 1960er Jahren: Der Hafen boomt, das Wirtschaftswunder bringt Fleisch auf die Teller, Tiertransporte im Industriehafen sind an der Tagesordnung. 20.000 Rinder jährlich für den Schlachthof. Anbiethalle – ein Ort aus einer untergegangenen Welt. Früher gehörte die Anbiethalle zum Hafen wie Stauerei, Speicher, Schuppen. Zur Anbietzeit, in der Arbeitspause, kamen die Hafenarbeiter pulkweise in die Anbiethalle, dort gab es zu essen und zu trinken. Eine Kantine also. Eine der wenigen Arbeitsstätten im Hafen, in der Frauen zu finden waren. Wenn dort auch Seeleute auftauchten, konnte es turbulent werden, erzählt Anke Becker im Gespräch mit ihrem langjährigen Arbeitskollegen Friedrich (Fidi) Bruns vom Gesamthafenbetrieb.

Anbiethalle – ein Ort aus einer untergegangenen Welt. Früher gehörte die Anbiethalle zum Hafen wie Stauerei, Speicher, Schuppen. Zur Anbietzeit, in der Arbeitspause, kamen die Hafenarbeiter pulkweise in die Anbiethalle, dort gab es zu essen und zu trinken. Eine Kantine also. Eine der wenigen Arbeitsstätten im Hafen, in der Frauen zu finden waren. Wenn dort auch Seeleute auftauchten, konnte es turbulent werden, erzählt Anke Becker im Gespräch mit ihrem langjährigen Arbeitskollegen Friedrich (Fidi) Bruns vom Gesamthafenbetrieb.

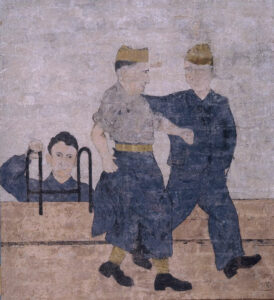

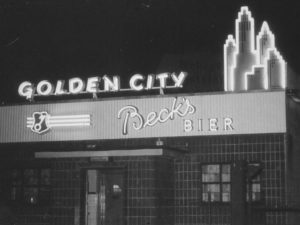

Mit dem Radio- und Fahrradgeschäft war es nicht gut gegangen. Dafür startete Hermann Uhlhorn 1957 eine Karriere auf Bremens sündiger Meile an der Nordstraße. Er begann als Kellner im „Golden City“. Bald darauf machte ihn der Chef zum Geschäftsführer eines seiner weiteren Lokale – der „Bambus-Bar.“ Hilfreich für seinen Aufstieg zur eigenen Bar: Der Mann war schlagkräftig.

Mit dem Radio- und Fahrradgeschäft war es nicht gut gegangen. Dafür startete Hermann Uhlhorn 1957 eine Karriere auf Bremens sündiger Meile an der Nordstraße. Er begann als Kellner im „Golden City“. Bald darauf machte ihn der Chef zum Geschäftsführer eines seiner weiteren Lokale – der „Bambus-Bar.“ Hilfreich für seinen Aufstieg zur eigenen Bar: Der Mann war schlagkräftig.

Karl Haupt berichtet über seine beruflichen Anfänge Ende der 1950er Jahren. Das Wirtschaftswunder hatte bereits begonnen und der florierende Hafenbetrieb lockt ihn mit schnell verdientem Geld. Doch sein Vater besteht darauf, dass er in die Lehre geht. So wird er Laborantenlehrling bei der Koffein Kompanie.

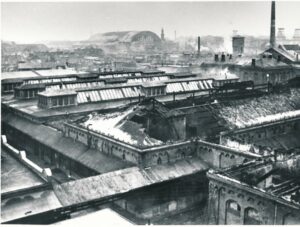

Karl Haupt berichtet über seine beruflichen Anfänge Ende der 1950er Jahren. Das Wirtschaftswunder hatte bereits begonnen und der florierende Hafenbetrieb lockt ihn mit schnell verdientem Geld. Doch sein Vater besteht darauf, dass er in die Lehre geht. So wird er Laborantenlehrling bei der Koffein Kompanie. „Hart aber herzlich – eine Bande wie Seeräuber“. So sieht Heinz Rolappe seine Gruppe vom Rohrbau in der Nachkriegszeit. Die Arbeit auf der AG Weser war geprägt von extrem harten Bedingungen. Muskelkraft war besonders gefragt.

„Hart aber herzlich – eine Bande wie Seeräuber“. So sieht Heinz Rolappe seine Gruppe vom Rohrbau in der Nachkriegszeit. Die Arbeit auf der AG Weser war geprägt von extrem harten Bedingungen. Muskelkraft war besonders gefragt.

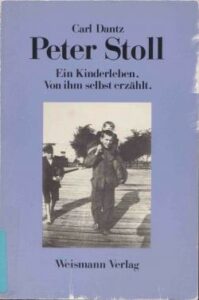

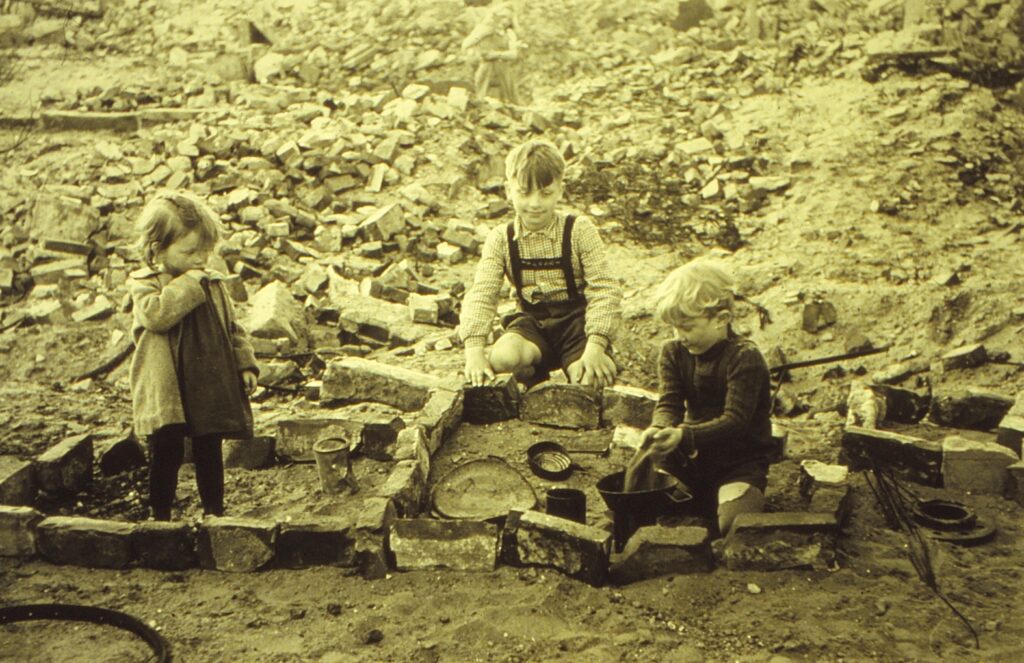

Wenig zu essen, dreimal gewendete Kleider, nichts zum Heizen. Eine Kindheit in der Nachkriegszeit – nur reich an Entbehrung? Aber ein glückliches Leben ist nicht identisch mit Wohlstand und Rundumversorgung. Sigrid Bauermeister über kleine Freuden im kriegszerstörten Bremen.

Wenig zu essen, dreimal gewendete Kleider, nichts zum Heizen. Eine Kindheit in der Nachkriegszeit – nur reich an Entbehrung? Aber ein glückliches Leben ist nicht identisch mit Wohlstand und Rundumversorgung. Sigrid Bauermeister über kleine Freuden im kriegszerstörten Bremen.

1944 ausgebombt. So zieht Frau Spychala, Jahrgang 1916, mit ihrem Mann und dem übrig gebliebenen Hab und Gut ins Gartenhaus, Zaunkönigweg 8. Nach Kriegsende wird daraus ein Kaisenhaus.

1944 ausgebombt. So zieht Frau Spychala, Jahrgang 1916, mit ihrem Mann und dem übrig gebliebenen Hab und Gut ins Gartenhaus, Zaunkönigweg 8. Nach Kriegsende wird daraus ein Kaisenhaus.

Heute ist Asbest vor allem ein Problem: Gesundheitsschäden, verseuchte Gebäude und Deponien. Dabei galt Asbest einmal als Wunderfaser: Es ist hitze- und säurebeständig, isoliert hervorragend, kann gut verwoben werden. In den 1960er und 1970er Jahren haben die Hafenarbeiter im Bremer Hafen ganze Schiffsladungen voll Asbest ausgeladen.

Heute ist Asbest vor allem ein Problem: Gesundheitsschäden, verseuchte Gebäude und Deponien. Dabei galt Asbest einmal als Wunderfaser: Es ist hitze- und säurebeständig, isoliert hervorragend, kann gut verwoben werden. In den 1960er und 1970er Jahren haben die Hafenarbeiter im Bremer Hafen ganze Schiffsladungen voll Asbest ausgeladen. … so hieß es in einem Gassenhauer der Zwanziger Jahre. Das war die Zeit, als auch Josephine Bakers Tanz im Bananenkostüm die Besucher der Pariser und Berliner Varietés elektrisierte – und die Frucht aus Übersee auf den Karrenwagen fliegender Händler die Käufer zu erobern begann.

… so hieß es in einem Gassenhauer der Zwanziger Jahre. Das war die Zeit, als auch Josephine Bakers Tanz im Bananenkostüm die Besucher der Pariser und Berliner Varietés elektrisierte – und die Frucht aus Übersee auf den Karrenwagen fliegender Händler die Käufer zu erobern begann.

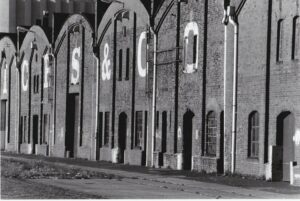

Fragen Sie mal einen Bremer, was ein Küper ist: Da fällt ihm wahrscheinlich nicht mehr ein, als „das habe wohl etwas mit dem Hafen zu tun“. Jan Klinckradt hat diesen Beruf 1957 im Schuppen 14 erlernt, bei der altehrwürdigen Bremer Handelsfirma Bachmann – gegründet 1775. Heute besitzt er selbst einen Hafenbetrieb, der das seinerzeit erworbene Wissen mit der Neuzeit verknüpft.

Fragen Sie mal einen Bremer, was ein Küper ist: Da fällt ihm wahrscheinlich nicht mehr ein, als „das habe wohl etwas mit dem Hafen zu tun“. Jan Klinckradt hat diesen Beruf 1957 im Schuppen 14 erlernt, bei der altehrwürdigen Bremer Handelsfirma Bachmann – gegründet 1775. Heute besitzt er selbst einen Hafenbetrieb, der das seinerzeit erworbene Wissen mit der Neuzeit verknüpft.

Sigrid Bauermeister, Jahrgang 1936, kam nach dem Krieg als 10-Jährige mit ihrer Familie nach Oslebshausen zurück. Hier erlebte sie eine Kindheit, gepägt vom Mangel am Allernötigsten, aber mit Freiheiten, die in keiner anderen als einer Nachkriegsgesellschaft denkbar sind.

Sigrid Bauermeister, Jahrgang 1936, kam nach dem Krieg als 10-Jährige mit ihrer Familie nach Oslebshausen zurück. Hier erlebte sie eine Kindheit, gepägt vom Mangel am Allernötigsten, aber mit Freiheiten, die in keiner anderen als einer Nachkriegsgesellschaft denkbar sind.